Me habían recomendado fervientemente la lectura de este conjunto de relatos y aun así no podía entonces adivinar el impacto que habrían de provocar en mí. Marina Pérezagua (1978) es de la estirpe de esos escritores para quienes la creación es un acto de absoluta libertad, en la que no se escuchan los desagradables ruidos de la frivolidad, de lo manido, de los estereotipos, de la mímesis o del lugar común. La creación de un universo propio entraña un profundo desgajamiento de lo aprendido, un desgarro con respecto a la historia de la literatura canónica y una soberbia afirmación de la individualidad y del acto creador. Solo así, llevados de la mano por quienes son capaces de inventar otro modo de nombrar, los seres humanos pueden crecer y abandonar los campos ya trillados y exhaustos donde aún se regodean o machacan los que ignoran que ya no hay de dónde recoger porque ya está todo dicho, manipulado y usado.

Me habían recomendado fervientemente la lectura de este conjunto de relatos y aun así no podía entonces adivinar el impacto que habrían de provocar en mí. Marina Pérezagua (1978) es de la estirpe de esos escritores para quienes la creación es un acto de absoluta libertad, en la que no se escuchan los desagradables ruidos de la frivolidad, de lo manido, de los estereotipos, de la mímesis o del lugar común. La creación de un universo propio entraña un profundo desgajamiento de lo aprendido, un desgarro con respecto a la historia de la literatura canónica y una soberbia afirmación de la individualidad y del acto creador. Solo así, llevados de la mano por quienes son capaces de inventar otro modo de nombrar, los seres humanos pueden crecer y abandonar los campos ya trillados y exhaustos donde aún se regodean o machacan los que ignoran que ya no hay de dónde recoger porque ya está todo dicho, manipulado y usado.

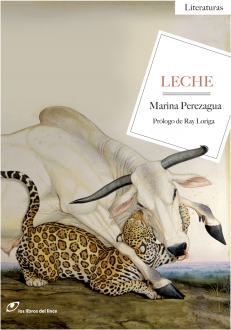

Tenemos, así pues, un libro titulado Leche, que guarda sorpresas nunca antes dichas, pero atroces. Una va leyendo sumisa y en orden, pero no adivina que lo peor está aún por llegar, y habría sido fácil, pues el último relato es el que da título al libro. Y el que condensa en su brevedad los factores con los que los anteriores cuentos nos habían desconcertado e inquietado tanto. No todos, hay que decirlo, pero hablemos de lo que intentan decirnos la mayoría de ellos. En primer lugar, Marina Pérezagua, como hemos insinuado, crea un universo nuevo, un mundo solo reconocible en sus palabras, un mundo posterior a la agonía de este que nos asiste y que nos soporta, un mundo posterior a algún tipo de extinción misteriosa, puesto que siempre elide causas y motivos. Marina Pérezagua nos asienta de lleno en el agujero negro que sigue a la caída, como si fuéramos los últimos habitantes de una tierra que ya no es nuestra y de la que por tanto desconocemos todas sus claves, padecemos sus señuelos. De este modo nos conduce: a lomos de una ideación extremada, personalísima, con una habilidad tal que la atmósfera que crea nos persigue, como esas películas intensas y desgarradoras, mucho después de acabada su lectura. Esto ocurre en relatos como “Él”, “Aniversario”, “Homo coitus ocularis”, “Mio Tauro”, “El piloto” o “Trasplante”, pero sobre todo en “Aurética” o “Leche”.

En “Homo coitus ocularis” se dice: “La vida se regenera, reverdece en cada hueco que dejamos libre”. Y ello es posible porque un hombre y una mujer son los últimos habitantes de una tierra de la que se ha apropiado para su exclusivo uso el ser humano, pero que decide, en un acto de generosidad, dejar paso al resto de los seres a los que ha llevado al borde de la extinción para que tengan también su propia oportunidad.

Un relato demoledor es también “Aniversario”, aunque en este nos sitúa su autora en medio de la crudeza más real: la de una mujer que asiste al estado de coma de su padre muchos años después de haber sido por él expulsada del hogar, cuando solo tenía trece años. Todo el texto se narra en segunda persona, aunque en realidad se trate de un soliloquio, y es un grito de venganza y ajuste de cuentas, pero un grito sordo, interior, y contenido. Un grito roto. “En sueños te aparecías como una verruga que reventaba y, al salpicar su líquido mi piel, me regaba todo el cuerpo de pequeñas verrugas como tú”.

En “Aurética” intuimos algún tipo de desastre global previo que ha provocado la extinción del hombre tal y como lo conocemos. La autora maneja la elipsis con maestría y ello hace que nos encontremos en el centro mismo de la génesis del misterio; la pérdida de referencias es casi total pero a través de ese punto ciego nos encamina sin embargo hacia la comprensión de la pérdida, de la soledad y del vacío humanos. Es tan irreal el escenario, tan extrañada la atmósfera que dibuja, y lo hace sin sometimiento alguno a procedimientos fáciles como el de la descripción, que el lector la percibe exterminada. Por eso ha de nombrarse de nuevo el mundo, y Marina Pérezagua lo hace a través de Akash, el maestro: “Hueso. Flor blanca de pocas primaveras”, o “Vacío. Arma arrojadiza de trayectoria inmortal”. Otro modo de hacer ignoto lo incognoscible.

En Leche la crueldad es pavorosa. Y casi es mejor no decir nada más. O sí: que es la desolación que causa el exterminio moral.

Terrible es también un relato como “La isla” en la que plantea un tema aterrador: hasta qué punto nuestros deseos inconscientes y obsesivos nos perturban de modo que acabemos por ellos sacrificando lo que de verdad nos sostiene. Un hecho de apariencia trivial como es un día de vacaciones en la playa puede despertar nuestros más íntimas y ocultas ansias, tras cuya delirante realización iremos abandonando todo sentido de la prudencia.

El primero de los cuentos, “Little Boy” y el más extenso de todos ellos, hace entroncar los horrores producidos en Hiroshima por la mítica y destructiva bomba atómica, con la necesidad de encontrar una solución al problema de un cuerpo hermafrodita que al mismo tiempo ansía lo imposible, un hijo propio. De esta superposición de planos temáticos, cuya ilación proviene del título, se desprenden consecuencias sorprendentes: de la bomba emasculadura “pendía un cordón umbilical”.

No menos desusado es el argumento de “El alga”, en el que una falsa muerta relata su propio velatorio en una barca en el mar en la que pretende desaparecer para siempre, huyendo de un mundo poblado de seres que de un modo u otro la han herido en la vida.

También en el ámbito de la frontera con la muerte se mueve un cuento de final imprevisible y a su manera cruel, “Él”. Un hombre agoniza atendido por su mujer, quien sin embargo no puede verle pues sus rasgos son irreconocibles. “Vivo en él –dice la esposa-. Soy la bacteria que crece en un moribundo. El buitre que, ignorante de su vuelo, vive pendiente de la carroña”. Como es habitual en sus cuentos, el misterio y el drama se dan la mano para desgarrarnos con sus inquietantes finales.

Del mismo modo, en un cuento como “La tempestad”, el más lírico de todos, superpone varios planos temáticos como homenaje al talento de Shakespeare y de quien interpreta papeles femeninos en el ámbito de una comida, y cuya acción no durará más de unos minutos.

Esta geografía de la que solo nos da pistas a través de la reconstrucción rigurosa de su atmósfera, por esos personajes desvalidos –o algunos ya no tanto puesto que logran vengarse a tiempo, antes de ser del todo destruidos- que son sometidos a la crueldad familiar, a la crueldad de la historia o de la propia naturaleza, tiene su correspondencia en una prosa muy cuidada y absolutamente entrenada en la contención sin llegar jamás al simplismo. Lo que favorece que las imágenes, la puesta en escena y su desarrollo funcionen como penetrantes cuchillos.

¿Por qué son tan escuetos los títulos? Quizá porque la autora evita a propósito cualquier pista: quiere que entremos de lleno, sin previo aviso, en su mundo, cosa que hacemos empujados por esos comienzos abruptos que piden participar del engaño de que ya conocíamos parte de la historia precedente; de ahí su insólito vigor.

Por último, quiero destacar su habilidad para sostener en vilo la realidad y arrancarle los tuétanos de la emoción, ciertamente abisal. Habilidad también para reventar la simplicidad narrativa y deshacerse de lo épico. Habilidad para hurgar en las extrañas simbiosis de las relaciones humanas. Y habilidad para desgajar de su escritura lo consabido y construir una manera distinta de nombrar.

Un mundo entero, ajeno a las premisas de éste, está a su disposición, y la autora lo recibe y lo reclama con entusiasmo y con atrevimiento, lo hace suyo, lo usa a su antojo y nos lo devuelve magnetizado después de haber logrado eliminar desde su propio corazón los prejuicios y los temas obsoletos, para romper, como diría Coetzee, con el hacha de su palabra el mar helado de nuestro interior.

Yolanda Izard