Una madre, de Alejandro Palomas (Siruela, 2014), reseña de Inmaculada Rodríguez-Moranta (Universitat Rovira y Virgili)

Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) es el autor de las novelas El tiempo del corazón (Nuevo Talento FNAC), El secreto de los Hoffman (finalista del Premio Novela Ciudad de Torrevieja 2008), El alma del mundo (finalista Premio Primavera 2011), El tiempo que nos une, Agua cerrada, y de dos poemarios. Pero ésta es la obra con la que parece haber disfrutado más, no solo durante su proceso de escritura, sino también por la calurosa acogida que está recibiendo (echen un vistazo a su perfil en Facebook o a las entusiastas reseñas de libreros y lectores que pueden rastrearse por la red y en la prensa). En efecto, el novelista ha creado un universo propio donde se entremezclan maravillosamente la comedia y el drama. Su manejo del tempo, sus diálogos ágiles, hilarantes y conmovedores, y su nítida escenografía pide a gritos que la obra sea llevada al cine. Pero el motivo del gran éxito ha sido, tal vez, la hospitalidad de la voz narradora. Extrañamente, todos los que hemos leído Una madre nos hemos sentido invitados a esa cena de Nochevieja. A todos nos parece conocer a Amalia, a Silvia, a Fer, a Emma, a Olga y a tío Eduardo desde hace mucho tiempo, tal vez porque contienen fragmentos de cada uno de nosotros.

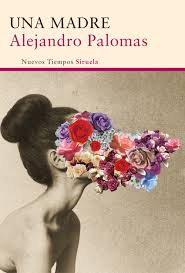

En portada, la imagen de una mujer en blanco y negro cuyo rostro queda oculto y prolongado por un revoltijo de vistosas flores. Una estampa explosiva y surrealista que despertó al escritor de un sueño, y cuya búsqueda inició hasta que dio con esa ilustración. No así con la protagonista de la obra, Amalia, que vino hasta él un día de otoño, mientras merendaba con su madre, y entre risas, un golpe le dejó pegado a la silla. En ese instante, Alejandro Palomas pensó que tenía que escribirla “no a ella exactamente, sino el color de nuestra relación, el tono- para que cuando ella ya no esté yo pueda volver a esta novela y tenerla siempre conmigo”, explica en una entrevista para Granite&Rainbow. Una madre consigue fijar el color y el tono de la relación de una madre, tres hijos, una nuera, un yerno, un tío, y hasta de una Barcelona que puede resumirse en una plaza que amanece en violeta. Pero también fija el color y el tono de la soledad y del arrojo de cada ser humano que intenta mantener el equilibrio en la arista de la vida.

Se acerca la medianoche y una bomba de relojería está a punto de estallar. Todo está dispuesto. Amalia está preparada, como Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, a quien Palomas rinde homenaje en su primera frase: “Mamá había dicho que ella misma compraría las flores”. Como en una buena obra de teatro, la escenografía está cuidada al más mínimo detalle para que la protagonista, esa madre de todos, inste al narrador –el hijo, Fer- a desplegar la mejor y la peor versión –la cara A y la cara B- de cada uno de ellos. Empieza el tintineo de copas y cubiertos, el ruido, los silencios, los huecos como bosques alemanes, los carraspeos de tensión, la carcajada irónica, un Whatssapp inesperado, los bocinazos desde la calle, la botella de Coca-Cola cayendo sobre una bandeja de canapés y el reguero de vino sobre la alfombra. Pero “el surrealismo casero de mamá” sobrevuela mágicamente el comedor con su humor inconsciente y desternillante. Parece que va a ocurrir un asesinato, como en el film 8 femmes (2002), de François Oçon, que también se sitúa, por cierto, en los preparativos de Navidad, y desenreda una maraña de traiciones y secretos. Pero aquí no hay asesinato, y por ello la intensidad que consigue la novela es, quizás, más meritoria.

El léxico familiar distribuye la obra en cuatro partes: “Algunas luces y muchas sombras”, “¿Cuánto tiempo piensas seguir en el faro?”, “Este barco que a todos nos lleva”, “Los amaneceres violetas”. Son frases que pertenecen a la vida en común, y también a las distancias, de una familia imperfecta –como todas- que, tras varios intentos, ha conseguido reunirse para cenar y celebrar juntos la Nochevieja de 2013:

“Sí, dejando a Olga a un lado, seguimos siendo cinco. Dos generaciones de hermanos: la de mamá –tío Eduardo y ella- y la mía –Silvia, Emma y yo-, como dos raíles en paralelo cruzando el tiempo, separados por esta mesa, los platos, las copas y las interpretaciones múltiples en común.

Sin papá. Sin los abuelos.

Ellos muertos. Él ido. Ausentes todos.” (p. 17)

Amalia es una mujer de 65 años, que cuida de los suyos, sin condenarles porque escondan “vidas ni tan azucaradas ni tan rosas como ella quisiera” (p. 56). Es una mujer que confía en las segundas oportunidades, aun a riesgo de equivocarse en sus decisiones, y que ha renacido –o ha recuperado versiones suyas aparcadas- desde que se ha liberado de la mirada vigilante de su marido. Lejos de vivir un duelo largo y penoso, “la incontinencia le llegó con el divorcio” (p. 119). Puede ser la crédula amiga de la maestra de reiki, Ingrid, y participar de sus chifladuras; puede ser una “niña despistada que se maneja por la vida como una niña en una montaña rusa, encantada con la aventura que el destino le ha ofrecido justo ahora”; pero también puede asomarse la otra, la que guarda los “retazos de mujer adulta que suelta verdades como Emma suelta sus bombas, horadando lo que le rodea” (p. 116). Es también la madre que todos tenemos, la que “cuando oye sonar un teléfono se le erizan las orejas como un podenco y deja lo que tenga entre manos para contestar”, aunque eso suponga que un iPad salga volando mientras “ella corre hacia la encimera de la cocina gritando ‘¡Voy, voy!’, hasta abalanzarse sobre su móvil”. Es la madre que hace reír y enfadar por igual a sus hijos, desde su particular cosmos de conexiones y desconexiones que le lleva a concluir que si una cantante es reivindicativa es que “es muy pobre”, que los andorranos conducen tan mal “porque como todos son contrabandistas de ron y de Marlboro light, pues huyen” (p. 140), o a asegurar que “el cubismo se inventó en Cuba” (p. 215). Es especialista en desviar conversaciones cuando no le interesan, y, sobre todo, no quiere conflictos.

Amalia tiene fotofobia, necesita poca luz si quiere ver bien, y quizás por eso, porque “aprendió a ver y a actuar en la sombra” (p. 161) es la única que consigue salvar de una peligrosa penumbra a su hija Emma, cuando se balanceaba furiosamente sobre una silla –sobre su vida- mordisqueando una madalena y dando sorbos a una botella de agua con gas, a las cinco de la tarde, en su espera eterna en el bar de la Gran Vía. Es la única capaz, no solo de restar dramatismo al fracaso de la metódica Silvia, sino de acogerla en su espacio luminoso y de devolverle esa sonrisa tierna que todos creían muerta, muerta como los ojos de bacalao de su marido noruego: “Es que siempre estás de viaje, hija. Hasta cuando no viajas […] Siempre te estás yendo”. Es la única que sabe que su huraño hijo no puede renunciar a su abrigo, y por eso teje día tras día, una manta –que todos consideran absurda- para que cuando ella falte y se la eche encima, sea como si le diera todos esos abrazos que necesita y que nunca se deja dar.

“No sé por qué nos cuesta tanto decir las cosas en esta familia […] Con la de cosas que nos pasan, no?” (p. 232), sentencia Amalia casi al amanecer, cuando el narrador, atisba, después de esa larga e intensa noche, “una luz, en alguna parte de la madrugada”. Se adivina, al fin, un amanecer violeta, que sugiere la posibilidad de cambio y de calma. Es el momento de poner la Silla de las Ausencias en su lugar y de abandonar el faro porque “No se puede encontrar paz evitando la vida, Leonard”.